自去年6月开始,我似乎在等待说出这句话的时机:我们之中有谁可安慰他人。经历了一个人或者很多个人的逝去之后,我想,是时候了。

1.生活在边缘

由于信息隔绝导致了人与人相互隔绝,这几年里我自觉地走向边缘。也由于众所周知的、让人感觉暧昧而尴尬、恐惧到不能点明的原因,在边缘向内、外去沉默地感受世界似乎是一种安全的姿势。

是的,安全的姿势。这个过去曾经是被嘲笑过的、底线一般的感触被置于无比重要的地位。我的朋友,你能理解么?每一天,我们看着新闻都会想,“这个世界还能可以这样荒谬?”,“怎么可以如此无耻?”,“这也行?”,“这也不行?”。再环顾四周,朋友们已经开始不约而同地走向各自的边缘,沉默并且分别致以“保重”。

“宁鸣而死,不默而生”的壮烈,逐渐滑向那最安全的姿态:在边缘沉默地观望。

我们当然不是该指责谁,因为自己是无法指责自己的。

2.不被理解的

拥有记忆大概是每个普通人都应有的天赋,但遗忘似乎更来势凶猛,或者说,势力更深、更广。

遗忘常伴随着想安全的念头出现:

- 如果我还记得2003,那我是否还会信他们?不信的话就危险了。

- 如果我还记得2008,还记得书包、学校和那念念不忘的名字,我……不行,这记忆太痛苦了。

- 如果我还能想起新闻中众多的名字,我……不好,这太累了

所有危险、痛苦和累,对身体来说都是不安全的信号。这些信号督促我们选择更安全的选项——如果你的生活还有选项可供选择的话。

于是,那些选择不安全的人、那些不曾遗忘的人,往往是不被理解的:他们是那么不聪明,不知道适可而止。

拥有记忆是普通人的天赋,而选择拥抱这天赋的平凡人们,在何时何地成了不被理解的?

3.不能被安慰

年初传来陶勇医生被砍成重伤的消息时,我在想应该如何安慰那位刚从医学院毕业的朋友。我想了很久,打了很多字,到最后却只剩下“不知道怎么安慰”这样的话。就像是一次从个人角度出发的认知之旅一样,到最后我们都只能友好地祝彼此旅途愉快,有危险时要及时躲开。

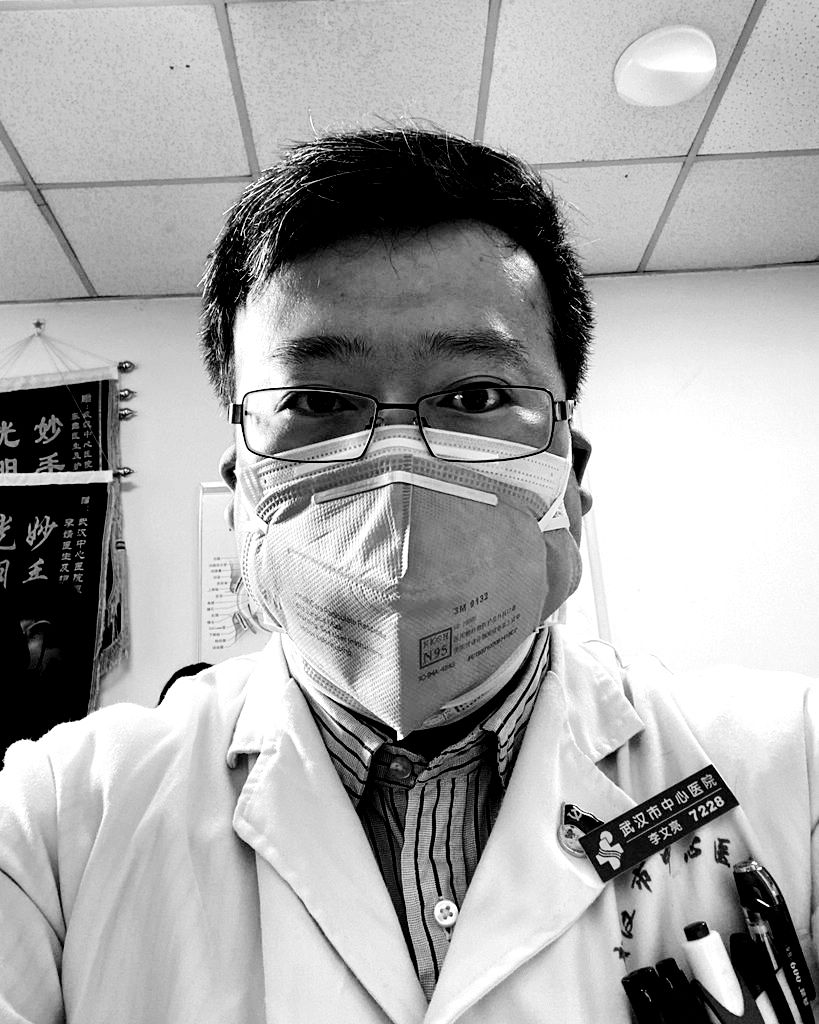

昨天传来李文亮医生去世的消息时,我再次想到了新手医生朋友,刚工作才半年就经历如此灾难。而在疫情面前战战兢兢的普通人们,多了一层共鸣:在病毒面前,每个人都可能由于一时的疏忽而身陷险境。意思是,没有人能抱着侥幸之心。

这一次,我们应如何安慰自己?

不再是从自身出发的认知,也不是那些“你好,你的国家就好”的X话。从2019年的12月开始,从真相开始,从自由开始。如果不,我们只好在祝福彼此平安顺利里等待着下一次灾难的爆发,并且愿我们能在有危险时可以及时躲开。

Then you will know the truth, and the truth will set you free.(John 8:31)

4.我们之中谁可安慰他人?

海明威在《丧钟为谁而鸣》中援引了约翰·多恩(John Donne)的诗句:

any man’s death diminishes me,

because I am involved in mankind.

And therefore never send to know for whom the bell tolls;

it tolls for thee.

无论谁死了,

都是我的一部分在死去,

因为我包含在人类这个概念里。

因此,不要问丧钟为谁而鸣,

丧钟为你而鸣。

很多次,在边缘生活并拒绝遗忘的姿态,让人带着些许羞愧:不勇敢但却念念不忘,这样岂不是约等于伪善?带着这种念头去追忆逝者的时候,只好用上述的诗句来鼓舞自己:为同类感到悲伤,是作为人类的天性所在。

而那些并没有感受到悲伤的人,他们作为人类的天性已经被湮灭。而若要在悲伤前面加上太多定语和修饰,那他们作为人类的天性已被蒙蔽。简单地说,前者不配为

人,后者非真的人。

在悲伤和愤怒之后,接下来是汹涌不绝的遗忘,以及让我们心安理得地遗忘的日常生活。

如果“丧钟为你而鸣”太过沉重,那么:

请在睡前醒后,对着所有的名字问

我们之中有谁可安慰他人